Por Patricia Barrera Silva

Quizá muchos desprevenidos habitantes de Bogotá no se han percatado de que el Muña ya no tiene buchón. Las hermosas flores púrpura de esta planta de origen brasileño —que tapizó por más de cinco décadas la represa como evidencia del putrefacto estado de las aguas— desaparecieron.

Carmen Moreno todavía recuerda que fue el buchón el que la sacó de la pobreza. Ella, junto a 10 mujeres cabeza de familia procedentes de Sibaté y sus alrededores, hicieron de los desechos que salían de la limpieza del embalse (tallos de junco y buchón) su materia prima para fabricar papel reciclable, un oficio que aún sostienen, hoy con materias vegetales como la hoja de plátano.

Ellas encontraron su sustento mientras se convertían en parte de la estrategia para erradicar a la ‘oreja de mullo’, como se le conoce al buchón en el Caribe colombiano, que se apoderó de la superficie en los 70 y se convirtió en la cama de 74 millones de mosquitos que a diario atormentaban a los sibateños.

Una batalla de 30 años tuvieron que librar la comunidad, la autoridad ambiental, la Alcaldía municipal y al menos cuatro empresas públicas y privadas de la zona de influencia de Sibaté para deshacerse del temible buchón que habitaba en la represa del Muña

Un extranjero indeseado

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó a la Eichhornia crassipes en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. De hecho, en España fue prohibida su introducción de manera natural, así como su posesión, transporte o comercio.

Sin embargo, esta planta ha sido ampliamente estudiada como fitorremediador de aguas, porque puede retener en su interior una gran cantidad y variedad de minerales y metales como mercurio, arsénico, fósforo y hierro. Ese fue precisamente su tiquete de entrada a Colombia, con la misión de descontaminar las aguas de la represa del Muña.

El embalse fue construido entre 1940 y 1944 por la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) para recibir el drenaje de la cuenca de los ríos Muña y Aguas Claras, con el objetivo de generar energía. Durante los siguientes 20 años, Sibaté se convirtió en un importante foco turístico, pero la gloria perduró solo hasta 1967, cuando la EEB decidió usar también las aguas del río Bogotá, que se convirtió en su primer afluente, pero también en su asesino: la excesiva carga de metales pesados y materia orgánica de millones de bogotanos sofocaron el oxígeno de la represa.

Entonces, se introdujo al buchón para que la limpiara. No obstante, el aporte de nutrientes fue tan vasto debido a la contaminación, que la planta sobrepasó su reproducción y se extendió por todo el cuerpo de agua.

El buchón (Eichhornia crassipes) tiene una flor púrpura que nace desde el eje central de la planta. /Foto: Agencia de Noticias UN

Todos contra el buchón

Ante la desesperación por los mosquitos, los habitantes de Sibaté iniciaron la lucha contra el buchón y en 1993 vieron el fruto de siete años de quejas en dos decisiones judiciales trascendentales: Emgesa fue obligada a realizar fumigaciones periódicas con los insecticidas que recomendara el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Tribunal Superior falló contra la EEB, que debió instalar toldillos y mallas mosquiteras para ventanas y puertas en cada vivienda del municipio.

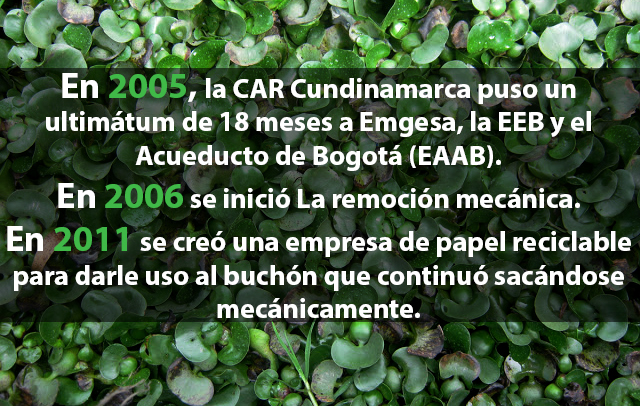

En 2005, la CAR Cundinamarca puso un ultimátum de 18 meses a Emgesa, la EEB y el Acueducto de Bogotá (EAAB), para que respondieran por el mejoramiento ambiental del embalse del Muña o este saldría del sistema de generación de energía del país.

La gravedad de esta decisión —pues salir del sistema acarrearía pérdidas por 10,6 millones de dólares anuales— llevó a Emgesa a ejecutar varias medidas tecnológicas y sociales, propuestas en el Estudio de Saneamiento Ambiental del Embalse del Muña realizado por la Universidad de los Andes en 2003: finalizó la construcción de un dique que ya estaba en proceso cuando salió la resolución, con el propósito de alejar las aguas contaminadas de la población de Sibaté; realizó el secado de colas para retirar las aguas más cercanas a la comunidad, lo que disminuyó en 15 por ciento la extensión de la represa; quitó los árboles aledaños para impedir que fueran casa de los mosquitos, e implementó pantallas de direccionamiento del flujo para aumentar los tiempos de retención del agua en el embalse de 4 horas a 20 días, lo cual permitiría las reacciones naturales de autopurificación y minimizaría los malos olores y la proliferación de mosquitos.

Además, en 2006 se inició la remoción mecánica del buchón (con dragas y a mano), pero fue ineficiente porque al remover una hectárea, el que quedaba en el agua se reproducía y se expandía en pocas horas. Luego se determinó arrinconarlo en una sola zona del embalse mediante aireadores con la potencia suficiente para movilizar la maleza y así facilitar las acciones de remoción y fumigación, aunque las cercas de alambre fueron burladas rápidamente por la intrépida planta y debieron ser reemplazadas por tubos de PVC.

Un herbicida empezó a aplicarse desde una pequeña embarcación motorizada llamada Airbot, pero a su paso la máquina mojaba las hojas y contrarrestaba el efecto.

/Foto: Humedalesbogota.com

/Foto: Humedalesbogota.com

En 2011, mujeres de Sibaté lo convirtieron en papel reciclable mientras también se intentaba exterminarlo con Anikilamina, probado con éxito en una laguna en España, pues los zancudos no daban tregua. Para ello, la Policía Nacional hizo una pista junto al embalse que permitía llenar el helicóptero con el herbicida y realizar la labor de aspersión. Pocas semanas después, el buchón se secó y se fue al fondo del embalse.

A pesar de haber erradicado los mosquitos, el estudio de los Andes propone a la planta como la alternativa más cercana para mejorar la calidad del agua, ya que los resultados de las pruebas en lagunas con y sin buchón indican que “las remociones más importantes (de materia contaminante) se obtuvieron en la laguna que lo albergaba”.

Y es que la victoria contra el buchón no exime a Bogotá de la gran deuda que tiene con la contaminación de estas aguas. Habrá que ver si el fallo histórico del Consejo de Estado, que el 28 de marzo de 2014 ordenó girar cerca de 6 billones de pesos para sanear el caudal del río Bogotá, logra limpiar el cuerpo de agua de cinco décadas de estela amarga.